話題の本、「LIFE SHIFT ライフシフト 100年時代の人生戦略」を読みました。

LIFE SHIFTはこんな本

本書の内容を簡単にまとめると、「LIFE SHIFT」はこれから訪れる長寿時代の生き方について、これまでの人生観にとらわれれず、新たな人生設計を提言する本です。

自民党の小泉進次郎議員が言及していることでも話題になりました。

世代の半分が100歳以上まで生きる時代に

本書によると、過去200年間、人類全体の平均寿命の伸びは止まったことがなく、現在の予想では2007年生まれの半数は107歳より長く生きると予想されているそうです。私の世代ですら半分の人間が92〜96まで生きるそうです。本書は特定の国を対象としていないため、おそらくいまのままいくと、日本ではもっと伸びるでしょう。

ライフステージの変遷

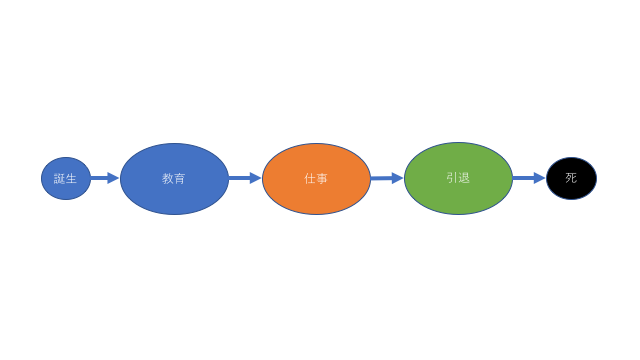

人間のライフステージは文明の進展とともに分化してきました。 かつて人間のライフステージには「子供」と「大人」の2つのステージの概念しかなかったものが、戦後には、大きく言って3つのステージに分かれるようになりました。

人間は生まれると20代前後まで公教育かそれに準じる教育を受け、会社に入り定年まで働き、リタイアメントの時期を経て人生を終えるというものです。

人生100年時代のライフステージ

長寿命化が進展すると、生きている間に、社会の変化を何度も経験せざるを得なくなり、これまでの3ステージの考え方では通用しなくなる、というのが本書の主張です。

典型的な例で言うと、定年まで働くつもりで入社した大手企業が経済の大きな変化や組織の劣化によりつぶれてしまったり、定年を待たずして会社を去ることを余儀なくされるケース、すでに出てきていますよね。こうしたことを何度も経験するのがこれからの世の中というわけです。

本書では、これまでの3ステージに変わるあらたなライフステージを提案しています。

- エクスプローラー

- インディペンデント・プロデューサー

- ポートフォリオ・ワーカー

です。

エクスプローラー

「エクスプローラー」とは、これからなにやるかを見いだすために、教育を受けたり、旅に出たりと(主に)無給で活動するステージです。いっとき揶揄混じりに「自分探しの旅」なる言葉が流行りましたが、まさにあのイメージだと思います。

本書では再教育・再出発のために必要なステージとして、肯定的に論じられています。

インディペンデント・プロデューサー

インディペンデント・プロデューサーとは、本書の定義では、

職を探す人ではなく、自分の職を生み出す人

となります。生計を立てる程度の小さな仕事を自分で作ってこなしつつ、学習を続けるステージと言うことになります。筆者の仕事でいうと、新規要素を含むような案件を受託したり、そういう自分のサービスをはじめたりして、、少しずつ技術の引き出しを増やしていくようなイメージなのではないかとおもいました。

こういった職業観は、他の人も指摘していて、たとえば、経済学者の野口悠紀雄氏は、

IT革命自体が、回帰的な性格を強く持っている。それは、産業革命以前の世界、つまり小規模な独立自営業者の経済への回帰である。「時代の偉大な循環が再び始まる」のである。

と書いていたり、イケダハヤト氏のブログによると、

「 大正時代の資料には、日本には35,000種くらいの仕事があったそうです。それが現在、2000ちょっとくらいに激減しているらしいのです。 」

しかしながら、これからの時代は多様な職業が社会に現れ、その数は35,000種を優に超えると予測します。

http://www.ikedahayato.com/index.php/archives/21837

ポートフォリオ・ワーカー

何かの分野である程度実績を積んだ人が、講師のような後進を育てる仕事だったり、地域のコミュニティに専門分野で貢献したり、複数の役割を同時期にこなすステージです。

筆者は人生の選択肢の多様性を維持するための戦略をとるステージと理解しました。

ライフステージは逐次処理から状態遷移型に

これまでのライフステージは年齢の進行と対応関係となっていました。10代ならティーンエイジャー、20代から60代までが労働者、と言った具合です。本書の内容をIT技術者風に解釈すると、これからは年齢に関係なく、上記3つのステージを人生観の命じるまま行ったり来たりする、プログラミングで言うと状態遷移図のような人生を送ることになると論じられています。

100歳ライフを生きるための資産とは

長寿化、高齢化というと年金、老後の蓄えといった金銭的な問題がどうしてもクローズアップされがちです。本書では100歳ライフを生き延びるための資産を、金銭や不動産などの有形資産と、それ以外の無形資産に分類し、無形資産の重要性を説いています。

無形資産は大きく分けて

- 生産性資産(職業スキル)

- 活力資産(健康)

- 変化試算(人的ネットワーク、新しい事へのチャレンジ精神、行動力)

に分けられてします。

孤独死した老人の銀行預金を調べてみたら、とてつもない額の貯金があった、といった話を聞きますが、まさに有形資産があっても無形資産が乏しかったがために寂しい末路を迎えた例だと思います。

特に本書で特徴的なものは、「変化資産」です。

ライフステージを切り替えて、変化に適応するために必要な資産として定義されており、100年ライフでは重要度が増すとしています。

筆者が思ったこと

長生きが出来るということは良いことばかりではなく、社会にとっては持てるもの持たざるものの格差が拡がるということにつながりかねません。富裕層がお金がかかる高度な医療を受けることで、寿命と貧富の格差が拡がることも考えられます。最近はゲノム編集という技術も発達しているらしく、そうなってくると富裕層と貧困層が人類の別の種属に分化することだってSFじみた話ではなくなってくるかもしれません。

筆者は今月49歳になりました。

本書を読むまでは、既存の年齢観で考えると、かれこれ30年近くプログラミングをはじめとするITの仕事で生活してきたので、まったく新しいことに挑戦するにはもう時間が無いかもしれないな、とうすうす思っていました。

しかし、本書を読んで、もし100まで生きられるとしたら、短期的な成果は気にせずに、地道にこつこつと新しい第二のライフワークのようなものに取り組むことは十分現実的だという希望が持てるようになりました。

とはいえ年齢相応の衰えは考慮に入れることは必要なので、先人の業績などを見て、年齢を重ねても割と成果がのこせる分野、そうでない分野を見極めつつ、戦略的になにかに取り組んでみたいと思いました。

本書でも、バイオリニストのスティーブン・ナハマノヴィッチの言葉として、

時間がたっぷりあると思えば、立派な大聖堂を建てられるが、四半期単位でものを考えれば、醜悪なショッピングモールができあがる。

という一文が掲げられています。

本書は、慌ただしい日常から少し離れて、マクロな視野で人生を見直す視点を得るのに適した一冊だと思います。